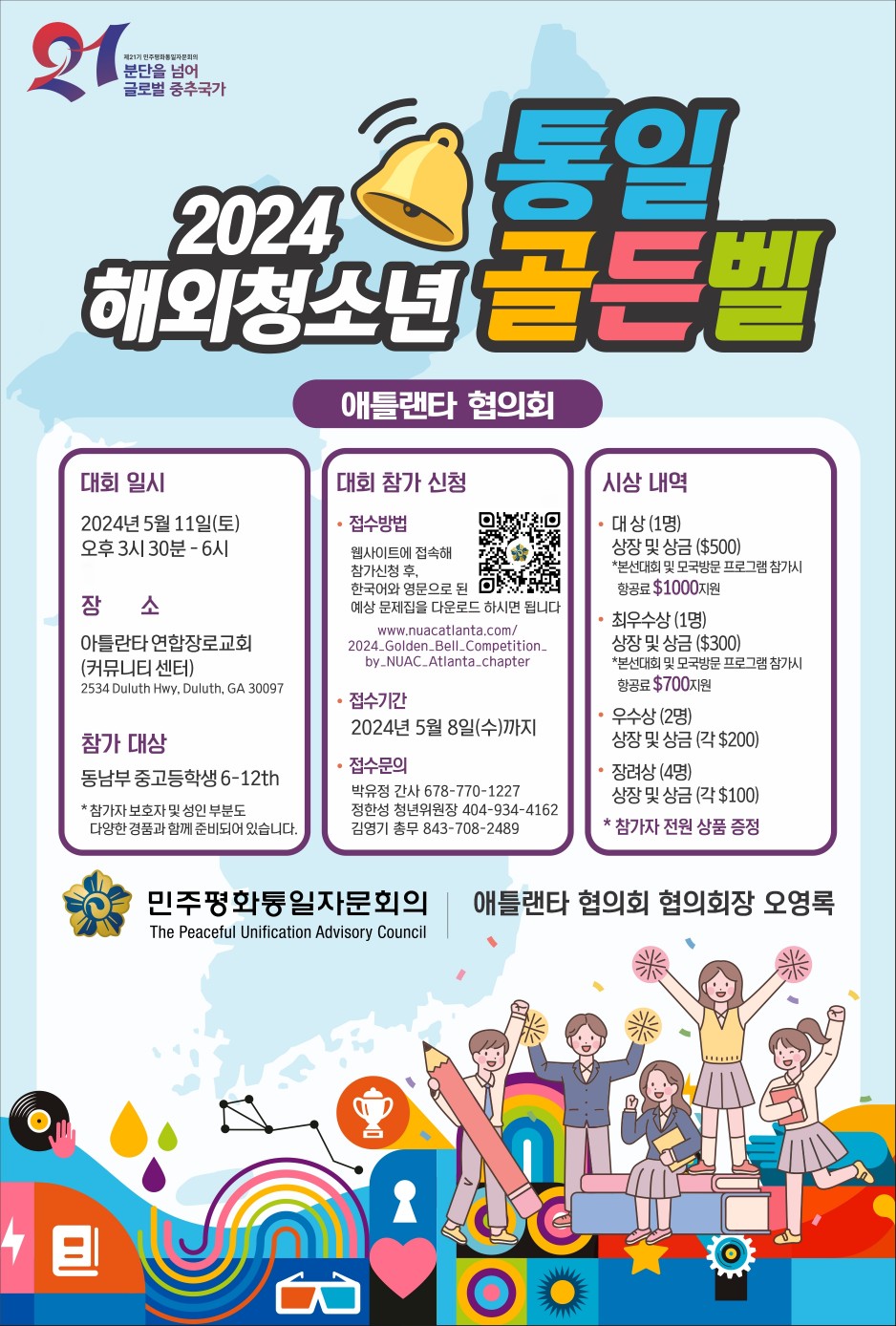

데브룸(오른쪽)의 모자 색깔을 지적하는 심판.[데브룸 소셜 미디어 화면 캡처. 재판매 및 DB 금지]

선수들 모자, 속옷, 브라끈, 신발 밑창에도 ‘색깔 넣는 것은 안 돼’

2년 만에 열리는 윔블던 테니스 대회는 ‘올 화이트’ 드레스 코드로도 유명하다.

대회에 출전하는 선수들은 무조건 흰색 옷을 입어야 하는 전통이 있다.

영국 런던의 윔블던에서 열리는 윔블던 테니스 대회는 4대 메이저 대회 가운데 역사가 가장 길다.

1877년에 시작됐고, 세계 대전 등의 이유로 열리지 못한 해가 있어 28일 개막하는 올해 대회는 134회째다.

US오픈이 1881년 창설돼 중단되지 않고 열려 대회 횟수로는 141회로 윔블던보다 더 많이 열리기는 했다.

이 윔블던의 흰색 옷 전통은 지나치다 싶을 정도다.

시대가 흐를수록 완화되는 것이 아니고, 오히려 더 강화되고 있다.

선수들이 어떻게든 자신의 개성을 드러내 보이기 위해 색깔을 표현하려고 노력하고, 이에 맞서는 대회 조직위원회는 규정을 강화해 이를 차단하려고 하기 때문이다.

2014년부터는 선수들의 언더웨어조차 흰색으로 통일하도록 했다. 그전까지는 선수들의 하의 아래 받쳐 입는 속바지 색깔은 간섭하지 않았지만 이제는 속바지도 남자 선수들의 경우 밖으로 비칠 경우 흰색이어야 한다.

2013년 로저 페더러(스위스)는 1회전에서 밑창이 주황색인 신발을 신었다가 대회 조직위로부터 ‘다음 경기부터는 밑창 색깔에 주황색이 보이지 않도록 해달라’는 지적 받았다.

2015년에는 유지니 부샤드(캐나다)의 스포츠브라 끈이 어깨 쪽으로 노출됐는데 색깔이 검은색이어서 주심이 대회 조직위원회에 ‘괜찮은 것이냐’고 문의까지 했다.

윔블던 복장 규정 9항에 ’10㎜를 넘지 않는 넓이의 테두리에는 색깔이 들어가 있어도 된다’는 예외 규정으로 인해 부샤드는 계속 경기할 수 있었다.

부샤드의 스포츠브라 어깨끈의 넓이가 10㎜ 미만이었기 때문이다.

올해 대회는 28일 개막이지만 개막 전부터 또 ‘흰색 옷 규정’ 논란이 일었다.

본선 개막 전에 열린 예선에 출전한 인디 데브룸(206위·네덜란드)이 자신의 소셜 미디어에 “심판이 내 모자 안쪽이 충분히 하얗지 않다고 지적했다”는 글과 관련 사진을 올린 것이다.

폭스스포츠는 이와 관련한 내용을 보도하며 “윔블던 복장 규정 7항에는 ‘모자, 헤드밴드, 두건, 손목밴드, 양말은 모두 흰색이어야 하고, 10㎜가 넘게 색깔이 들어갈 수 없다’고 되어 있다”고 설명했다.

올해의 경우 선수들이 코트 입장 시 착용하는 마스크도 흰색으로 규정할지 여부는 대회 인터넷 홈페이지 복장 규정에 나와 있지 않다.

대회장에 들어오는 의료진도 흰색 옷을 입어야 한다. 10항에는 “가능하면 의료진도 흰색 옷을 입어야 한다”며 “다만 절대적으로 필요한 경우에는 색깔 있는 옷을 입을 수 있다”고 규정하고 있다.

2012년 같은 장소에서 열린 런던 올림픽 때는 선수들에게 흰색 옷 규정이 적용되지 않았다.